中国民间中医医药研究开发协会国际针灸合作委员会

办公地点现在已经搬迁至西城区西直门南小街国英园一号楼824室,

同时为方便大家联系,固定电话已经变更

新号码010—58562339。特此通知。

地址:北京西城区西直门南小街国英园一号楼824室

邮编:100035

电话:010-58562339

传真:010-58562339

邮箱:cngjzj@163.com

网站(点击网址直接链接↓):http://www.cngjzj.com/

博客(点击网址直接链接↓):http://blog.sina.com.cn/cngjzj

交通路线图 (点击观看大图)

从首都机场乘坐机场专线,在东直门站下车换乘地铁2号线开往西直门方向,在西直门站 C 口出站:

1、沿西直门内大街向东直行100米,右拐到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

2、向南直行50米,绕过 国二招宾馆 沿着中大安胡同向东到西直门南小街,向南步行到丁字路口即到国英园1号楼楼下。

从首都机场内乘坐机场直达西单的大巴,在西单站下车,乘坐出租车到西直门南小街国英园1号楼。

公交官园站:107路,运通106路

公交西直门南:387路,44路,800内环,816路,820内环,845路

地铁车公庄:地铁二号线

地铁西直门:地铁二号线

公交车公庄东:107路,118路,701路

公交车公庄北:209路,375路,392路

2013年01月06日

复制链接

复制链接

打印

打印

大 中 小

大 中 小

论《内经》诊脉的不同学说

□ 翟双庆 北京中医药大学

中国中医药报

《内经》是古代各种学说,各个学派的综合产物,反映在诊脉上,就是以切脉的不同方法为主导的、诊脉、察病的不同体系。之所以称它们为不同的学说,主要原因有三:其一,因同为诊察疾病的脉诊,而其方法却不同;其二,每一种方法都可以独立诊察全身疾病,而不需融合,而且它们之间具有矛盾性、排他性;其三,每一种方法都有自己的理论和实际内容。总结《内经》的诊脉,主要有以下几种学说,现分述之。

脏腑经脉遍诊脉法

脏腑经脉遍诊法是《内经》诊法的一个重要内容。《素问·大奇论》详细地论述了心脉、肝脉、肾脉、肺脉、脾脉的大、小、缓、急、沉、涩、滑、结所出现的各种病证,指出五脏脉表现不同主病不同,同时也指出:“三阳急为瘕,三阴急为疝,二阴急为痫厥,二阳急为惊”。明确提出太阳、太阴、少阴、阳明脉弦急所主的各种病证。这就在五脏脉之外又提出了膀胱与胃的脉象变化。而众所周知,《内经》并无寸口各部分属脏腑之论,如果这样那必然就有某些其他部位可以诊察心脉、肝脉、十二经脉等。这些部位实际上就是各条经脉的“动脉”之处,《内经》中也明确记载了诊察动脉来测知各条经脉的情况,如《素问·病能论》说:“帝曰:有病怒狂者……何以知之?岐伯曰:阳明者常动,巨阳、少阳不动,不动而动大疾,此其候也。”王冰注:“不应常动,而反动甚者,动当病也。”说明《内经》认为正常情况下膀胱、胆的动脉搏动程度不及阳明胃经,若其动甚则为异常。但这并非说十二经中只有肺、肾、胃经搏动,而其余不动,只是强调肺、肾、胃三脏腑较之他脏搏动剧烈,在十二经中的重要地位。这实际也正提出了十二经动脉诊察法的注意点。另外《难经·一难》更明确指出:“十二经皆有动脉。独取寸口,以决五脏六腑死生吉凶之法,何谓也?”说明《难经》以前确有诊察十二经动脉之法,而《难经》则提倡十二经动脉中独取手太阴动脉寸口之法,这实是一个飞跃,但并不能因此而否定并无诊察十二经动脉之法。可见《内经》时代五脏六腑、十二经脉都有一定的脉象表现,而根据这些脉象表现就可以测知脏腑经脉的病变。

三部九候法

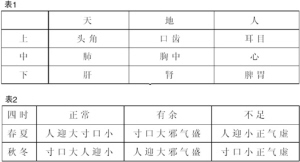

三部九候与脏腑遍诊法所不同的是,它运用了天地人的观点,把人看成是自然界的一个缩影,而分成上中下天地人九个部分,认为这九个部分可以反映生活在自然界中的人的情况,地分九野,人脉亦有九处,以天人相应。具体所候部位见表1。

这较脏腑经脉遍诊法精简而富于理论,更前进了一步,另外又由于切诊部位较之简单,故这一方法在《内经》时代相当盛行。如《素问·离合真邪论》说:“审扪三部九候之盛虚而调之,察其左右上下相失及相减者,审其病脏以期之。不知三部者,阴阳不别,天地不分。”《素问·八正神明论》还提出能否按三部九候脉指导诊治,作为判断医生技术水平的标志。可见三部九候法作为《内经》脉学的一个重要学派是当之无愧的。三部九候候病的方法主要是观察脉与形体是否相应、上下左右相失与不相失、上中下三部相互调和与不调和,如《素问·三部九候论》说:“形盛脉细,少气不足以息者危。形瘦脉大,胸中多气者死。参伍不调者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脉相应如参春者病甚。上下左右相失不可数者死。中部之候虽独调,与众脏相失者死。中部之候相减者死。”说明上中下三部脉象互相调和则不病,反之,形气相失,参伍不调,上下左右脉不相应,至数错乱,不可数者则谓病甚或死证。另外,这一方法的每候之脉还反映相应部位的病变情况,临证时还要根据九候脉象,察其是否独大、独小、独疾、独迟、独热、独寒、独陷下,如果脉失其常,而见到独大、独小等则为病脉,视其出现的部位,来判断病位、病性和预后。

人迎、寸口对比脉法